Rudolf Bahro: „… die nicht mit den Wölfen heulen“

Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven geboren. Anlass, einen bemerkenswerten Essay von Rudolf Bahro neu zur Hand zu nehmen. Darin zeigt sich der spätere Dissident und Ökologe als profunder Kenner der Ideengeschichte – und zeichnet Beethoven als Erben der Revolution.

Den Essay „… die nicht mit den Wölfen heulen“ schrieb Rudolf Bahro zwischen 1967 und 1969 in Ostberlin. Damals war er bereits mit den Vorstudien zu seinem Buch „Die Alternative“ befasst, der radikalen Analyse des real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion und in der DDR.

Der Beethoven-Essay fiel quasi nebenbei ab, nachdem er seinen Job als Redakteur bei der Zeitschrift Forum wegen mangelnder Linientreue verloren hatte und begann, in der „Gummibude“ zu arbeiten. Erst 1979, nach dem Erscheinen der „Alternative“, nach Stasiknast in Bautzen und nach dem Freikauf durch den Westen, konnte der Essay erscheinen, seinerzeit in der gewerkschaftsnahen Europäischen Verlagsanstalt (EVA). Heute ist das schmale Büchlein nur antiquarisch erhältlich, eine Neuauflage gab es im 250. Geburtsjahr von Beethoven nicht.

Ein Jahrgang wie Hegel und Hölderlin

Bahro sieht Beethoven vor allem als Zeitgenossen von Hegel, dem Philosophen, und dem Dichter Hölderlin. Alle drei sind 1770 geboren, und ihnen ist die hochfliegende Hoffnung auf die Revolution in Paris zwischen 1789 und 1793 gemein, mit dem Aufstieg Robespierres bis zur Gewaltherrschaft des Thermidor.

Der Terror der Revolution, weit von der deutschen Beschaulichkeit entfernt, tut der Euphorie kaum Abbruch. Nach dem Tod von Robespierre auf der Guillotine steigt ein neuer Stern: Napoleon betritt die Bühne, wird zum Hoffnungsträger, der die dumpfen Monarchien in Europa hinwegzufegen droht.

Hegel verliert alle Illusionen

Hegel verliert seine Illusionen gegenüber den Sansculotten als erster, gibt den utopischen Gehalt der Hoffnung auf die Revolution beinahe völlig auf. Hölderlin, der im Hyperion und in vielen seiner frühen Gedichte beinahe überschwänglich die Jakobiner unterstützte, sie nach Deutschland herbeisehnte, verzweifelt an der „tatenarmen Geschichte der Deutschen“.

Und Beethoven, dessen frühe Sinfonien wie die Fanfaren zur Erstürmung der Bastille klangen, zerreißt 1804 die Widmung seiner Eroica (1802 bis 1803 entstanden) für Napoleon, als sich Bonaparte in Paris die Krone aufsetzt, um seine Truppen fortan als Kaiser Bonaparte zu führen: „Vive la republique!“ wird abgelöst durch „Vive l‘Emporeur!“.

Enttäuschung schlägt um in Verzweiflung

Die Enttäuschung schlägt in Verzweiflung um, als Napoleons revolutionärer Aufbruch endgültig in Waterloo endet und der Wiener Kongress 1815 die Monarchien in Europa restauriert. Hegel hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits von der Revolution als historischen und politischen Prozess verabschiedet, sich mit seiner Professur eingerichtet.

Er „heulte mit den Wölfen“, wie er später selbst eingestand. Zu sehr hatte ihn der Terror der Jakobiner erschreckt. Seine revolutionäre Methode, die Dialektik, wird ein anderer als Werkzeug für den Fortschritt prüfen und nutzen: Karl Marx. So ist im Scheitern Napoleons und der Französischen Revolution bereits der Vormärz angelegt, ebenso die Revolution von 1848.

Auch der Philosoph Fichte, der in seinen „Reden an die deutsche Nation“ einst zu seinen Studenten gesagt hatte: „Wie es ist, kann es nicht befriedigen“, schwenkt um 1810 auf einen teutonischen Idealismus ein, resigniert und verschwindet in der Versenkung.

Hölderlin bringt nix Wesentliches mehr zustande. Er flieht in vorgeblichen Wahnsinn und verbringt ab 1807 die zweite Hälfte seines Lebens im abgeschiedenen Turmzimmer des Handwerkers Ernst Zimmer – mit Blick auf den idyllischen Neckar in Tübingen.

Die Fünfte Sinfonie und die Kammermusik

Und Beethoven? „Was macht einer aus seinen Enttäuschungen?“, fragt Rudolf Bahro, der ja selber ein Ausgestoßener und Enttäuschter war, zumindest zum Zeitpunkt, als er diesen Essay schrieb. Nach dunklen, zergrübelten Jahren gelingt es Beethoven, sich zum Ende seines Lebens hin zu neuer künstlerischer Kraft aufzuschwingen. Im Jahr 1812 gelingt ihm mit der Fünften Sinfonie, der Schicksalssinfonie, eine epochale Abrechnung mit Napoleons Größenwahn, just in dem Moment, als die Grande Armee im russischen Winter erfriert.

Danach kommt lange nichts vom Meister, oder wenig, und seine einstige Popularität sinkt schnell. Nach 1815 bis 1820 sind es vor allem zwei Klaviersonaten – kleine Formen – die seinen künstlerischen Weg markieren. Und er schreibt, mit Bahro: „die in ihrer unerfüllten Sehnsucht erschütternden Lieder „An die ferne Geliebte““.

Der Vorteil des Komponisten

Philosophen und Dichter wollen die Ereignisse ihrer Zeit durchdenken und analysieren, ihnen mit Worten zuleibe rücken, sie durch Gedanken bewältigen. Nach 1815 wurde die kritische Auseinandersetzung mit den Fehlern der Revolution und der Restauration durch die Zensur gnadenlos unterdrückt, nicht nur in deutschen Landen.

Der Musiker hat es vergleichsweise besser: Er stützt sich auf Emotionen, rührt weniger den Kopf, mehr das Herz. So gelingen dem späten Beethoven, schon fast taub, vom bürgerlichen Publikum in Wien und Bonn beinahe vergessen, krank und ergraut, zwei krönende Werke: die Neunte Sinfonie und die Missa Solemnis.

Darin ruft Beethoven nicht mehr die Herrschaft der Sansculotten herbei, bleibt nicht bei den aktuellen und politischen Ereignissen stehen. Doch er erkennt die Aufgabe, die zu erledigen bleibt. Mit Schillers „Ode an die Freude“ (geschrieben 1785) kehrt er zu den Träumen seiner Jugend zurück, bewahrt den schöpferischen Kern seiner Musik.

Ungebrochene Popularität

Vielleicht liegt darin der Grund, dass wir heute die Reden von Robespierre, Fichte und Hegel kaum noch lesen, dass auch Hölderlin aus einer verstaubten Ära zu stammen scheint. Doch die Sinfonien Beethovens, seine Sonaten und seine Streichquartette sind populärer denn je – überall auf der Welt. „Vor ihm hat die Musik dem hohen und edelsten Vergnügen gedient“, hat der Dichter Franz Werfel einmal gesagt. „Er hat ihr einen neuen Sinn gegeben, er hat die soziale und ethische Erschütterung zum Tönen gebracht.“

Beethoven hat die Hoffnung thematisiert, für ihn Beethoven galt: „Musik ist höhere Offenbarung als alle Philosophie.“ Denn, nach Bahro, vermag „keine andere Sprache den Charakterkern des Menschen unmittelbarer auszudrücken als die Musik, denn die emotionale Innerlichkeit, das Ich in seiner allgemeinen sozialen und individuellen Bestimmtheit ist ihr eigentlicher Gegenstand. Sie ist, mit den alten Worten, Sprache des Gemüts, der bewegten Seele.“

Das Reich der Freiheit vor Augen

Was im Jahr 2020 bei der Rezeption Beethovens oft übersehen wurde – trotz vieler kluger Gedanken und Interpretationen – ist die Ursprünglichkeit seines Ansatzes, das Neue in seiner Musik. Und das scheint die Essenz der Analyse von Rudolf Bahro zu sein, die spannende Einordnung in die historischen Hintergründe jener Zeit – in die Geschichte der Menschheit, deren Zeiger die Hoffnung ist.

Bahro schreibt: „In der Großen Revolution haben zahllose Menschen das Reich der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, formell ein utopisches Absolutum, als unmittelbares Ziel vor Augen gehabt, das nur noch ihrer eigenen Aktion bedurfte, um wirklich zu werden. Das wird von nun an nie mehr ganz in Vergessenheit geraten.“

Im Unterschied zu Theodor Körner oder Ernst-Moritz Arndt war Beethoven kein Patriot im politischen Sinne. Er dachte über die deutsche Nation hinaus: „Alle Menschen werden Brüder!“ Und genau darin lag der Fluchtpunkt, der seine inneren Kräfte gegen die Resignation und die Verzweiflung mobilisierte.

Aufbruch zwischen Münzer und Marx

Die Französische Revolution markierte in den deutschen Landen eine Spanne, die Bahro als den missglückten Aufbruch zwischen Bauernführer Thomas Münzer (ein Zeitgenosse Luthers) und Karl Marx verortete. Weil es nicht gelang, die feudalen Verhältnisse in den Kleinstaaten umzukrempeln, zogen sich die Deutschen in innere Befindlichkeit zurück, in nostalgische Verklärung der Natur und der Seele.

Dabei war der Ruf nach Schwarzrotgold auf der Wartburg (das Fest der Studenten 1817) der wichtigste Ausdruck der revolutionären Energie gewesen, die vom Aufstand in Frankreich übrig geblieben war.

Aber daraus wurde nichts, die Resauration bestimmte die weitere Geschichte. Die erhoffte Einigung Deutschlands musste fünfzig Jahre warten. Sie kam 1871 auf Befehl des preußischen Kaisers und seines Reichskanzlers – von oben. Der erste Versuch einer Demokratisierung von unten gelang erst 1919 mit der Ausrufung der Republik durch Karl Liebknecht – und wurde in kurzer Zeit wieder erstickt.

Der einzige Blütentraum

Zurück zu Beethoven, zurück zur Revolution in Paris. Bahro schreibt: „Nach 1815 musste auch Beethoven in den Tunnel. Er wäre verloren gewesen ohne das Licht der Erinnerung.“ Vereinsamt und taub musste er erkennen, „daß außer Musik kein jugendlicher Blütentraum gereift ist, auch jener privateste einer geliebten Gefährtin, eines eigenen Kindes nicht. Dieser Beethoven kniet nieder zum „Heiligen Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit“. Er will noch leben.“

Mit der Neunten Sinfonie und in der Missa Solemnis schwingt sich Beethoven noch einmal auf, lässt Robespierre anklingen, der in Paris gerufen hatte: „Lassen wir die Priester und kehren wir zur Gottheit zurück. Wie ist doch der Gott der Natur so anders als der Gott der Priester! Der wahre Priester des Höchsten Wesens ist die Natur; sein Tempel die ganze Welt, sein Gedanke die Tugend, seine Feste die Freude eines großen Volkes.“

Schutzwall gegen die Resignation

Das ist auch Beethovens Religion, und das scheint durch bis zuletzt, bis zur Missa Solemnis (feierliche Messe, komponiert zwischen 1819 und 1823), und natürlich in der Neunten Sinfonie (1824 uraufgeführt) mit der „Ode an die Freude“. So gerät ihm die Musik zum Schutzwall gegen die Resignation, gegen die Verzweiflung, die viele seiner Zeitgenossen ereilte.

Mit Bahro: „Alles oder nichts. Das Unerwartete erwarten. Glauben an das, was es geben muss, auch wenn es noch lange auf sich warten lässt.“ Das ist der Kern der Missa Solemnis, das ist der Kern seiner letzten vollendeten Sinfonie. Er antizipiert die Befreiung, die eines Tages kommen muss – und wird. Bei Goethe liest sich das als berühmter Monolog des Faust:

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn!

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!

Zum Augenblicke dürft ich sagen:

Verweile doch, du bist so schön.

Es kann die Spur von meinen Erdentagen

nicht in Äonen untergehn.

So erreicht die Neunte Sinfonie eine Leichtigkeit, die keine Sinfonie vorher erreichte: weniger Leiden, weniger Tragik, mehr Freude. Die Niedergeschlagenheit um 1815 fehlt fast völlig. „Abschied feiernd“, schreibt Bahro, „steigt das heldenhafte Subjekt der Fünften Sinfonie wie Phoenix aus der Asche.“

Er kommt mit sich ins Reine

Beethoven kommt mit sich ins Reine. „Am Ende seines Lebens weiß er: Dies ist das menschliche Leben, das man zu führen berufen ist“, urteilt Bahro. „Der wissende Kampf um die Freiheit, und das heißt: um mehr Glück.“ So erfüllen sich Beethovens eigene Worte, als er vom universellen Menschen sprach: „Wir Endliche mit dem unendlichen Geist.“

Diese Läuterung, diese beinahe überirdische Kraft in seinem Spätwerk ist kaum zu überhören, von jedem Menschen spürbar. Karl Liebknecht spielte die späten Sonaten gern auf dem Klavier, Lenin war von Beethoven beeindruckt, und Richard Wagner ging mit der Neunten Sinfonie 1849 in Dresden auf die Barrikaden. In unserer Zeit wurde seine Vertonung der „Ode an die Freude“ zur Hymne der Europäischen Union.

Noch einmal sei Franz Werfel zitiert, der anläßlich des 100. Todestags von Beethoven 1937 sagte: „Alle, die Beethoven aus ehrlichem Herzen feiern wollen, müssen sich sagen, sie feiern einen Empörer und Erneuerer der Kunst und des Geistes… Wer prinzipiell gegen neue Kunst ist, muss gegen den Erneuerer Beethoven sein.“

Unser Tipp:

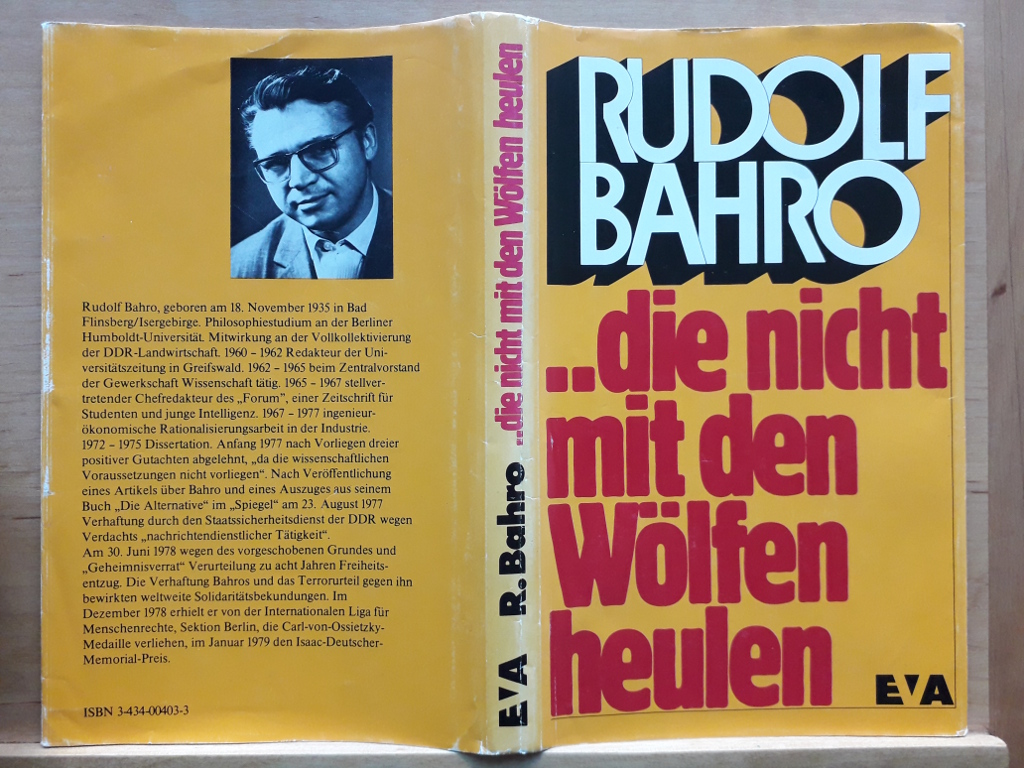

Rudolf Bahro

… die nicht mit den Wölfen heulen

Das Beispiel Beethoven und sieben Gedichte

Europäische Verlagsanstalt (EVA), Köln 1979

130 Seiten, gebunden

ISBN 3-434-00403-3