Harriet Beecher Stowe: Großer Kampf einer kleinen Frau

Vor 170 Jahren erschien ein Roman, der polarisierte und niemanden kalt ließ. Für die Gegner der Sklaverei war er ein Fanal, für ihre Befürworter ein Angriff auf gottgegebene Privilegien: Onkel Toms Hütte.

Harriet Beecher war eine Tochter aus gutem Hause, wie man seinerzeit sagte. Am 14. Juni 1812 als siebentes Kind der Familie eines Geistlichen in Connecticut geboren, übersiedelte sie mit 14 Jahren nach Boston.

Dort trat ihr Vater als Prediger auf, die Familie musste folgen. Ab 1832 leitete er ein Priesterseminar in Cincinnati, wo Harriet bis 1850 lebte.

Cincinnati, quirlige Stadt am Ohio

Cincinnati, quirlige Stadt am Ohio River: Damals sammelten sich in der aufstrebenden Metropole die Gegner der Sklaverei. Der Ohio markierte die Grenze zwischen den Sklavenstaaten im Süden und dem freien Norden, viele aus Kentucky geflüchtete Schwarze ahielten sich in der Stadt auf.

Ihre Jugend und das frühe Erwachsenenalter verlebte Beecher in gesicherten Verhältnissen, der Vater hatte ein gutes Auskommen, machte Karriere in der Kirche. 1936 heiratete Harriet den Professor Calvon Stowe, einen Experten für biblische Literatur.

Sofort ein Welterfolg

1850 begann sie, den Roman Uncle Tom‘s Cabin zu schreiben, Untertitel: Leben unter den Niedrigsten. Als das Buch 1852 erschien, wurde es sofort zum Welterfolg.

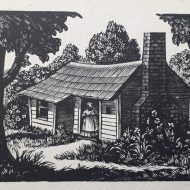

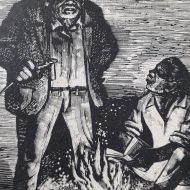

Hundert Jahre später erschien im Verlag Neues Leben in Berlin eine Jubiläumsausgabe. Ihr nachgestellt ist ein erhellender Essay von Wieland Herzfelde, Professor an der Humboldt-Universität und Bruder von John Heartfield. Illustriert wurde die Ausgabe vom bekannten Grafiker Werner Klemke, der unzählige Bücher mit seinem unverkennbaren Stil bereicherte.

Herzfelde hatte in der Weimarer Republik den Malik-Verlag gegründet und war mit Machtantritt der Nazis in die USA geflohen. In seinem Nachwort bringt er interessante Details über die Autorin und ihr berühmtes Buch. Er schreibt:

1839 nimmt Harriet Stowe eine frühere Sklavin aus Kentucky in ihren Dienst. Die junge Magd lebt bereits mehrere Monate in der Familie, als Professor Stowe die Nachricht erhält, ihr früherer Besitzer sei in der Stadt, um sie zu suchen und in die Sklaverei zurückzuschleppen.

Professor Stowe fasst den Entschluss, die farbige Dienerin in Sicherheit zu bringen, um sie vor den Nachstellungen zu schützen. Gemeinsam mit seinem Schwager, Henry Ward, der, wie er, Waffen trägt, fährt er die Verfolgte bei Nacht in einem geschlossenen Wagen auf abgelegenen Pfaden zwölf Meilen landeinwärts, um eine Zuflucht für sie zu suchen.

Mächtiger Aufschwung in den Nordstaaten

Ein Blick zurück, auf die Jahre vor dem Buch: Nach 1840 erlebten die Vereinigten Staaten einen mächtigen Aufschwung: Vor allem im Norden entwickelten sich Eisenbahnen und Industrie. Herzfelde analysiert:

Der Süden konnte seiner arbeitenden Klasse, den Negersklaven, keine Maschinen anvertrauen. Dazu waren sie viel zu ungeschult und aufsässig.

Lohnarbeiter versus Sklaven

Die Farmer im Nordwesten beschäftigten Lohnarbeiter. Sie setzten viel mehr Maschinen ein und erreichten eine sehr hohe Produktivität. 1834 wurde die Dreschmaschine erfunden, 1846 die erste Sämaschine.

Wellen von Einwanderern aus England, Irland und Deutschland siedelten sich in erster Linie in den westlichen Gebieten an, in früherem Indianerland westlich der Appalachen.

Vier Millionen schwarze Leibeigene

Dagegen setzten die Pflanzer in den Südstaaten auf schwarze Sklaven, die aus Afrika geraubt und nach Amerika verschifft wurden wie Vieh. 1790 gab es in den Vereinigten Staaten rund 697.000 Sklaven, bis 1861 waren es vier Millionen. Faktisch waren sie die wichtigste Arbeitskraft des vorindustriellen Zeitalters.

Der Kampf gegen die Sklaverei war so alt wie die Vereinigten Staaten selbst. Im 1939 in New York erschienenen Buch Negersklavenrevolten in den Vereinigten Staaten 1526-1866 von Herbert Aptheker geht hervor: Mehr als 200 Aufstände und Verschwörungen gegen die Sklaverei durchzogen die Jahrhunderte, nicht gezählt die Revolten auf Sklavenschiffen.

Der erste Aufstand war erfolgreich

Der erste Aufstand im Gebiet des späteren Staates Südkarolina war erfolgreich. Unterstützt von Indianern besiegten hunderte Sklaven im Jahr 1526 ein Kontingent von 500 Spaniern und kehrten nach Haiti zurück, von wo man sie verschleppt hatte.

Gesetzlich anerkannt wurde die Sklaverei erst im Jahre 1660. Schon kurze Zeit später, 1688, erhoben deutsche Bürger der Siedlung Germantown im Staat Pennsylvania öffentlichen Protest gegen den Menschenhandel.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts nahm dieser Handel infolge des Anbaus von Reis, Indigo und Tabak größere Ausmaße an. Hundert Jahre vor dem Erscheinen von Onkel Toms Hütte machten Sklaven bereits 40 Prozent der Bevölkerung der Südstaaten aus.

Der Konflikt spitzte sich zu

Der Konflikt um die Sklaverei spitzte sich zu, weil sklavenfreie Staaten oft das Gesetz einführten, geflüchtete Sklaven an ihre Besitzer auszuliefern. Denn das Recht, die Sklaverei zu erlauben oder zu dulden, war das Recht der einzelnen Bundesstaaten.

Die neuen, ökonomisch sehr mächtigen Staaten im Westen, standen auf der Kippe. Gegner der Sklaverei machten mobil, forderten ein Bundesverbot. In England oder Frankreich war die Sklaverei längst abgeschafft worden. Harriet Beecher Stowe schrieb später:

Jede Nation, die großes Unrecht duldet, erzeugt in sich Elemente des Umsturzes.

Die ökonomischen Zusammenhänge waren ihr verschleiert, sie handelte aus christlich-ethischen Motiven. In einem Brief, den sie fünfundzwanzig Jahre später an einen ihrer Söhne schrieb, erzählte sie:

Ich erinnere mich noch sehr wohl des Winters, als Du ein Jahr alt warst und ich Onkel Toms Hütte schrieb. Mir brach fast das Herz vor Jammer über die Grausamkeit und das Unrecht, welche von unserem Volk an den Sklaven begangen wurden. … Manche Nacht, während Du an meiner Seite schliefst, vergoss ich heiße Tränen, wenn ich an die armen Sklavenmütter dachte, denen ihre Kleinen entrissen wurden.

Im Jahr des Erscheinens wurden in den Vereinigten Staaten rund 300.000 Exemplare verkauft, in England sogar 1,5 Millionen Exemplare. Ähnlich erfolgreich war das Buch in Frankreich und in deutschen Landen. Der Papst belegte es mit einem Bann, was dem Erfolg in katholischen Ländern jedoch keinen Abbruch tat.

Die intelligenteste Würdigung des Romans stammt von Winston Churchill, britischer Premierminister während der Kriegsjahre 1940 bis 1945. In seinem Werk A History of the English Speaking Peoples schreibt er im vierten Band The Great Democracies:

Harriet Beecher Stowes Werk war propagandistisch, sie nutzte jede Waffe. In den Seiten des Romans werden die theoretischen und religiösen Argumente hin und her gewälzt, aber in ihrer Methode überragte sie alle anderen Gegner des Bösen. Sie präsentierte ihren Lesern eine Abfolge der einfachen und verstörenden Begebenheiten, die unlösbar mit der Sklaverei verbunden waren:

Die Zerstörung der schwarzen Familien, die gewaltsame Trennung von Eheleuten, den Verkauf des Babys, von der Brust seiner Mutter weg, die unmenschliche Versteigerung der Sklaven nach dem Tod eines wohlgesonnenen Eigentümers, Verbrechen und Folter, der perfide Menschenhandel und das Grauen entlegener Plantagen, die Auspeitschungen, zu denen junge weiße Damen ihre Dienerinnen schickten, für kleinste Vergehen, und die beinahe weißen Sklavinnen, die als Lustobjekte verkauft wurden. All das wurde den Leserinnen und Lesern schonungslos und ungeschönt vor Augen geführt, mit ihrem schlichten und zugleich fesselnden Stil.

Churchill, selbst über seine Mutter ein halber Amerikaner, hat sich als exzellenter Kenner der Geschichte der Vereinigten Staaten erwiesen, sowohl der wirtschaftlichen als auch der kulturellen Zusammenhänge:

Bis zum Ende des Jahres 1852 waren hunderttausende Exemplare des Buches in den USA verkauft. Im September, so wird berichtet, wurden jeden Tag zehntausend Exemplare durch einen einzigen englischen Buchhändler abgesetzt. Bis Ende 1852 wurden mehr als eine Million Exemplare in England verkauft. Nur die Bibel und das offizielle Gebetsbuch wurden in der Geschichte Englands häufiger verkauft.

Churchill war kein Buchhändler, ihn interessierte die politische Wirkung des Romans. Sein Urteil überrascht kaum:

Uncle Tom‘s Cabin rollte um die Welt und wurde in jedem Land mit Leidenschaft und Erregung gelesen. Es war der Vorbote des nahenden Sturms.

Vorbote des nahenden Sturms

Denn an der Sklaverei entzündete sich die Frage, ob die einzelnen Bundesstaaten das Recht haben, die unmenschliche Praxis gesetzlich zu sanktionieren. Der Verfassungsstreit schwelte viele Jahre, erhitzte Gegner wie Befürworter gleichermaßen.

Vor allem die reichen, aristokratischen Pflanzer im Süden sahen ihre Privilegien bedroht. Zudem war ihre Vormacht in Washington gefährdet, weil sich das wirtschaftliche Schwergewicht nach Norden verlagert hatte.

Größter Sklaveneigner von Virginia

George Washington, General im Unabhängigkeitskrieg und erster Präsident der USA, war der größte Sklaveneigner in Virginia gewesen. Mittlerweile beanspruchten die Industriemagnaten und die Banker von New York, Philadelphia und Chicago ihren Anteil am politischen Geschehen, unterstützt von Auswanderern aus England, Irland, Skandinavien und deutschen Kleinstaaten.

1861 wurde der Republikaner Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt. In Kentucky geboren, hatte er sich als Anwalt und politischer Redner in Illinois einen Namen gemacht.

Lincoln erkannte den Kern des Konflikts

Als die Südstaaten ihren Austritt aus der Union erklärten, führte Lincoln den Norden in den Sezessionskrieg. Bis dahin war er kein erklärter Gegner der Sklaverei.

Ihm ging es in erster Linie um den Zusammenhalt der Union als politische, wirtschaftliche und juristische Einheit. Freilich wurde ihm schnell bewusst, dass die Sklaverei zum harten Prüfstein wurde – für das amerikanische Modell der Demokratie.

Denn letztlich standen die feudalen Autokraten des Südens den potenten Kapitalisten des Nordens und den freien Farmern des Westens gegenüber. Als Harriet Beecher Stowe ihn mitten im Krieg besuchte, war seine Begrüßung sicherlich nicht nur scherzhaft gemeint:

Sie sind die kleine Frau, deren Buch einen so großen Krieg hervorgerufen hat?

1861, als der erbarmungslose Bürgerkrieg begann, schrieb die Autorin:

Der unrechtmäßig erworbene Reichtum, mit grausamer Strenge und Ungerechtigkeit erpresst, wird durch die Kriegssteuer zurückgezahlt. Zur Sühne für das Blut der armen Sklaven fließt das Blut der besten Söhne aus allen Freistaaten.

Der amerikanische Bürgerkrieg kostete rund 200.000 Tote auf den Schlachtfeldern, dazu rund 400.000 Opfer von Krankheiten. Fast eine halbe Million Mann wurden verwundet.

Dagegen stehen nur rund 30.000 Gefangene, die jede Seite machte. Es war ein Kampf ohne Pardon, mit bis dahin kaum bekannter Brutalität.

Manche Militärhistoriker bezeichnen ihn als ersten Krieg der Moderne, denn es wurden erstmals Schiffe aus Stahl, Beobachtungsballons und schnell schießende Artillerie eingesetzt. Das Repetiergewehr, der Vorläufer des Maschinengewehrs, erwies sich als besonders wirkungsvoll.

Politik der Duldung

Harriet Beecher Stowes Familie stand auf Seiten des freien Nordens im Kampf, ihr Bruder kehrte schwer verwundet zurück. Sie pflegte ihn und blieb Zeit ihres Lebens eine Streiterin für die Befreiung der Sklaven.

Denn Lincolns Ermordung im Jahr 1865 läutete eine Politik des Stillschweigens und der Duldung ein, mit der nachfolgende Präsidenten die geschlagenen Südstaaten zu versöhnen suchten. Zwar wurde die Sklaverei formal abgeschafft. Doch Chaos drohte: Die großen Pflanzungen des Südens lagen brach und verwahrlosten.

Deshalb wurden die ehemaligen Sklaven erneut unter Zwang gestellt, als billige Arbeitskräfte. Nur wenigen gelang es, sich in den Norden durchzuschlagen und sozial aufzusteigen, ihre Lebensverhältnisse den weißen Facharbeitern anzugleichen.

Wachsendes Selbstbewusstsein

Am Ende des Ersten Weltkriegs, als Regimenter schwarzer US-Soldaten aus Flandern und Nordfrankreich nach Hause zurückkehrten, kam es in einigen Südstaaten zu Unruhen. Denn die Doughboys wollten ihre Waffen nicht abliefern, beanspruchten die gleichen Rechte wie Weiße. Außerdem brachten sie neues Selbstbewusstsein mit. Schließlich waren sie es, die Uncle Sam zum Sieg in Europa verholfen hatten.

Den Hass konserviert

Das brachte weiße Rassisten in Rage. So blieb der Hass erhalten, nicht nur in den Südstaaten. Er durchzieht die folgenden Jahrzehnte bis heute.

Harriet Beecher Stowe starb am 1. Juli 1896 in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass kein Buch vergleichbare politische Wirkung ausgeübt hat, wie Uncle Tom‘s Cabin – bis heute.

Die unbewältigten Folgen der Sklaverei sind eine offene Wunde, die Amerikas Politik bis heute bestimmt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten schwarze GIs zurück, schwappte eine neue Welle von sozialen Forderungen durch die Südstaaten.

Der Ku-Klux-Klan erstarkte

Der Ku-Klux-Klan erstarkte, in den 1960er und 1970er Jahren führte das FBI einen regelrechten Krieg gegen die mörderischen Rassisten. Überall in Georgia, Kentucky, Mississippi und Südkarolina brannten Holzkreuze, wurden Schwarze und ihre Sympathisanten gejagt und gelyncht.

Die Bürgerrechtsbewegung und die Befreiung der Frauen sind in den USA untrennbar mit dem Kampf gegen das rassistische Erbe verknüpft. Malcolm X und Martin Luther King stehen für das Aufbegehren gegen die Herrschaft weißer Familien, weißer Vorurteile und weißer Schlüsselstellungen in Wirtschaft, Militär und Politik.

Alex Haleys Familiensaga

1976 erschien in den USA ein Buch, das Beecher Stowes Roman in gewisser Weise fortschrieb, mächtig unterstützt durch das Fernsehen. Roots (Wurzeln) erzählt die Saga des Kunta Kinte aus Westafrika, der als Jugendlicher von Sklavenjägern gefangen, verschleppt und nach Übersee verfrachtet wurde.

Ausgehend von ihm, dem ersten Schwarzen, dem unzähmbaren Wilden, schlägt Alex Haley einen atemberaubenden Bogen durch die amerikanische Geschichte. Mit neuem Selbstverständnis zeigt er die Schwarzen als Amerikaner, als gleichberechtigte Einwanderer wie die Weißen auch, meldet ihre Ansprüche auf Teilhabe an.

Die packende TV-Serie fegte in Amerika die Straßen leer. In Westdeutschland und anderen Ländern erregte sie enormes Aufsehen. Haley, der später in Afrika nach seinen Vorfahren suchte – und sie tatsächlich fand –, gab dem Kampf um Gleichberechtigung neuen Auftrieb.

Zähes Ringen hält an

Wie schwer die Bürden sind, die Amerika durch seine Geschichte schleppt, beweisen Revolten und das zähe Ringen bis auf den heutigen Tag – bis zu Black Lives Matter. Letztlich ist die Befreiung aus der Sklaverei eine soziale Frage. Denn nach wie vor spuken weißer Dünkel und rassistische Vorurteile durch viele Hirne, nicht nur in den USA.

Zu empfehlen ist eine Dokumentation, die das ZDF kürzlich als Vierteiler präsentierte. Darin begibt sich der bekannte US-Schauspieler Samuel L. Jackson auf die Reise in seine Vergangenheit, in die Vergangenheit seiner Familie. Auch er ist Nachfahre von Sklaven, die im Gebiet des heutigen Ghana siedelten.

Enslaved: Auf den Spuren des Sklavenhandels

Ein Nachtrag für Berliner

Die Siedlung Onkel Toms Hütte in Zehlendorf liegt am Rand des Grunewalds. Ihren Namen erhielt sie 1885 durch ein Ausflugslokal. Dessen Besitzer Thomas benannte es in Anlehnung an Beecher Stowes Roman. Die Siedlung wurde zwischen 1926 und 1931 erbaut.

Die Illustrationen zu diesem Artikel stammen von Werner Klemke, entnommen der Ausgabe von Onkel Toms Hütte, 1952 erschienen im Verlag Neues Leben Berlin.

Lesen Sie auch:

Zum Tod von Abraham Lincoln: O Captain! My Captain!

Heinrich Böll: Wir kommen von weither

Hemingway: Alter Mann ohne Meer

Zum Tod von Mikis Theodorakis: Freiheit ist nicht verhandelbar

Stefan Heym – ein später Nachruf