Juri Gagarin: Dicker Daumen und blauer Planet

Am 12. April 1961 startete Juri Gagarin in den Kosmos, als erster Mensch überhaupt. Die Raumfahrt begann als Wettrüsten, war ein Kind des Kalten Krieges. Doch sie läutete das solare Zeitalter auf der Erde ein. Das steht sechs Jahrzehnte danach fest.

„Es geht los! Alles normal. Verfassung gut.“

Ich schaute auf die Uhr. Es war 9.07 Uhr Moskauer Zeit. Ich hörte ein Pfeifen und immer stärker werdendes Heulen und fühlte, wie der Rumpf des gigantischen Schiffes erzitterte und sich langsam, ganz langsam von der Startvorrichtung löste. Das Heulen war nicht stärker als in der Kabine eines Düsenflugzeuges, aber es enthielt viele Töne, die noch kein Komponist in Noten gesetzt hatte und die man weder mit einem Musikinstrument, noch mit menschlicher Stimme hervorbringen konnte. Die mächtigen Raketentriebwerke ließen die Musik der Zukunft erklingen, erregender und herrlicher als die größten Schöpfungen der Vergangenheit.

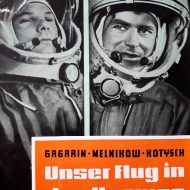

Diese Zeilen stammen aus dem offiziellen Bericht, den Juri Gagarin nach seiner Rückkehr für die sowjetische Parteizeitung Prawda (Wahrheit) schrieb. In der DDR erschien der Report in dem Büchlein Unser Flug in den Kosmos, der auch die zweite Raummission mit German Titow darstellte.

Die Textpassage lässt das angestaubte Pathos erkennen, das den offiziösen Bericht durchtränkt. Gagarin war Offizier, gerade 28 Jahre alt. Der Sohn russischer Bauern verdankte der Partei Stalins und Chrustschows seinen kometenhaften Aufstieg zum Weltstar. Anders als beispielsweise in den Memoiren des Physikers Andrej Sacharow war bei Gagarin keine Rede von den Millionen Arbeitssklaven des Gulag, auf denen sich das sowjetische Wirtschaftswunder gründete.

Blutiger Weg zu den Sternen

Der Weg zu den Sternen war blutig. Unzählige Häftlinge aus Stalins Lagern mussten die geheimen Raketenschmieden der Sowjets aus dem Boden stampfen. Ebenso das berühmte Sternenstädtchen und den Startplatz in Kasachstan – Baikonur – wurden von hungernden Menschen aus der kargen Erde gegraben. Die Zahl der Opfer ging in die Hunderttausende.

Sacharow, der Erfinder der sowjetischen Wasserstoffbombe, hat Ende der 1980er Jahre darüber geschrieben – Gagarin nie. 1968, als Sacharow unter dem Eindruck der Invasion in der Tschechoslowakei zum Bürgerrechtler wurde, war der junge und hoch dekorierte Kosmonaut bereits tot: abgestürzt beim Übungsflug mit einer MiG-15.

Auf der Erde wollte man wissen, was unter mir zu sehen sei. Deutlich zeichneten sich die Gebirge, die großen Flüsse, die Waldmassive, die Inseln und die Küsten der Meere ab. Die Wostock flog über dem Sowjetland. … Als ich auf den Horizont schaute, bemerkte ich einen deutlichen, stark kontrastierten Übergang von der hellen Erdoberfläche zum vollkommen schwarzen Himmel. Die Erde erfreute das Auge durch eine bunte Farbenpalette. Sie war von einer zartblauen Aureole umgeben. Der Streifen wurde immer dunkler, türkisfarben, blau, violett und ging schließlich in kohlschwarz über. Dieser Übergang war ein sehr schöner Anblick.

Der Preis für den schönen Ausblick war brutal hoch, viel Blut war im Spiel, von Beginn an: Die ersten Versuchstiere für die Sputniks wurden bedenkenlos geopfert, wie die Moskauer Straßenhündin Laika, die in der Atmosphäre verglühte. Später wurde das sowjetische Raumfahrtprogramm immer wieder von Katastrophen heimgesucht, oft vermeidbare Unfälle.

Als General Nedelin verglühte

So geschehen im Oktober 1960, beim Test einer neuen Interkontinentalrakete in Baikonur. Der zuständige General Nedelin ignorierte die Warnungen seiner Techniker, trieb sie zur Eile an. Der Plan aus Moskau musste erfüllt werden, Chrustschow wollte den erfolgreichen Test zum Jahrestag der Revolution präsentieren. Zum Zeichen seines bedingungslosen Vertrauens in die sowjetische Ingenieurskunst ließ Neledin seinen Schreibtisch genau unter die Düsen stellen.

Ein Fehler in der Schaltung startete die Zündung zu früh ein, und der General verglühte innerhalb einer halben Sekunde. Mit ihm starben 106 Militärs und Techniker, Sacharow sprach gar von 190 Opfern. Bis zum Ende der 1980er Jahre, bis zu Gorbatschows Glasnost, blieben solche Verluste streng geheim.

Hitlers Waffenjunge baut US-Raketen

US-Präsident Eisenhower verließ sich auf die Expertise des Raketeningenieurs Wernher von Braun und seines Teams, das 1945 mit der Aktion Paperclip aus der amerikanischen Besatzungszone in die Staaten ausgeflogen worden war.

Ab 1959 baute von Braun die NASA auf, stieg ein Jahr später zum Chef des Marshall Space Flight Centers in Alabama auf. Er war es, der Präsident Kennedy davon überzeugte, eine Landung auf dem Mond zu planen. Und von Brauns Leute waren es, die die ersten amerikanischen Raumflüge planten und die erforderlichen Trägermittel konstruierten.

Auch von Braun hatte Blut an seinen Händen. Unmittelbar zum Kriegsende begab er sich in die Hände der Amerikaner, weil ihn die Briten möglicherweise vor ein Kriegsgericht gestellt hätten. Vor dem Krieg hatte er in Kummersdorf südlich von Berlin an damals noch unbekannten Flüssigkeitsraketen geforscht. Während des Zweiten Weltkriegs baute er die Raketenschmiede in Peenemünde auf und ließ im Vorharz ein Werk für V1- und V2-Geschosse errichten.

Tausende Briten fanden bei den Bombardements ihrer Städte – vor allem von East London – den Tod. Die Zahl der toten KZ-Häftlinge, die in Peenemünde und in Mittelbau-Dora die deutschen Vergeltungswaffen bauen mussten, sind bis heute nur grob zu schätzen.

Geschosse für den Kalten Krieg

Auf Eisenhowers Order baute von Braun nach dem Krieg immer größere Raketen. Denn der Wettlauf um die Geschosse war essentiell für den Kalten Krieg. Den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki waren sowjetische Zündungen in Semipalatinsk und auf Nowaja Semlja gefolgt.

Mitte der 1950er Jahre hatten beide Supermächte ein beträchtliches Arsenal an Uranbomben und neuartigen Wasserstoffbomben angehäuft – mit unvorstellbarer Zerstörungskraft. Im Jahr 1961 testete die UdSSR die damals größte Fusionsbombe mit 100 Megatonnen, von der Andrej Sacharow sagte: „Dies ist natürlich noch nicht das Maximum.“

Wie Chrustschow und Kennedy standen sich Physiker gegenüber: Robert Oppenheimer und Edward Teller in den USA sowie Igor Kurtschatow und Andrej Sacharow im Osten. Das Gleiche wiederholte sich bei den Raketen, denn atomare Waffen sind ohne Trägersysteme wertlos.

Das war der eigentliche Hintergrund des Rennens um den ersten Menschen im All: Die Demonstration der Stärke, größere Lasten – Sprengköpfe oder Kapseln – an jeden Punkt der Erde bringen zu können. Das Territorium des Gegners jederzeit überfliegen und ausspionieren zu können, unerreichbar für die Luftabwehr vor Moskau oder Washington.

Kosmonaut statt Spengkopf

Auch Gagarins Rakete sollte ursprünglich Wasserstoffbomben ins Ziel bringen. Sie war schon 1957 fertig, als der erste Sputnik mit der Hündin Laika ins All aufstieg – und die Amerikaner schockierte.

Gagarins Gegenspieler in den USA wurde John Glenn, der 1962 als erster Amerikaner ins All aufstieg. Glenn hatte am Zweiten Weltkrieg als Kampfflieger teilgenommen, danach kämpfte er in Korea gegen die Chinesen und sowjetische Jagdflieger. Nachdem er die Umlaufbahn mit einer Atlas-Rakete aus der Schmiede von Wernher von Braun erreicht und die Erde dreimal umrundet hatte, kehrte er als Held zurück. Wie Gagarin im Osten, nachdem er sicher gelandet war:

Unten schimmerte das Band der Wolga. Sofort erkannte ich den großen russischen Strom und die Ufer. Alles war mir vertraut: Das weite Land, die Frühlingsäcker, die kleinen Wäldchen, die Straßen und Saratow, dessen Häuser sich in der Ferne wie Bauklötzchen auftürmten. Um 10.55 Uhr landete die „Wostock“ wohlbehalten an der geplanten Stelle, auf einem Sturzacker des Kolchos „Der Weg Lenins“ südwestlich der Stadt Engels, in der Höhe des Dorfes Smelowka.

Hunderte Milliarden US-Dollar und Rubel verpufften

Das Wettrennen um die größte Trägerrakete und den spektakulärsten Raumflug wurde nicht nur mit Blut bezahlt, auch war Geld – sehr viel Geld – im Spiel. Anfang der 1980er Jahre war es in den USA das kostspielige SDI-Programm, das die öffentlichen Haushalte strangulierte und die sozialen Spaltung vertiefte. Seitdem ist kaum Geld in neue Straßen oder Schulen geflossen, der US-amerikanische Schuldenberg reicht sinnbildlich höher als jemals ein Astronaut in den Himmel stieg.

Auch in den USA gab es fehlgeschlagene Raketentests, explodierten Trägersysteme auf der Rampe. Einen besonders schweren Schlag mussten die Amerikaner Ende Januar 1986 hinnehmen: Vor den Kameras der Weltpresse explodierte die Raumfähre Challenger, kurz nach dem Lift-off von Cape Canaveral. Sieben Insassen starben, daraufhin sagte die Nasa alle geplanten Starts für lange Zeit ab.

Nach dem Ruin kam die Erkenntnis

Die Sowjetunion wurde durch das Wettrüsten in den Ruin getrieben. Mit der ökonomischen Krise nach dem Zerfall der Union verfiel das Raumfahrtprogramm. Erst nach dem Ende des Millenniums und in enger Zusammenarbeit mit den Europäern kehrten die Russen als Raumfahrernation zurück.

Es scheint paradox, doch liegt Wahrheit darin: Das gnadenlose Wettrennen um die größte Bombe und die stärkste Rakete hat den Zusammenbruch des stalinistischen Systems beschleunigt.

Seit den 1990er Jahren suchten die Raumfahrer in den USA, in Europa und in Russland einen Ausweg: Sie haben ihre Zusammenarbeit internationalisiert. So entstand die Internationale Raumstation. Selbst Großmächte wie die USA oder China wären mit den Kosten überfordert.

Jüngstes Beispiel der Kooperation ist der Start der neuen Sojus-Rakete mit zwei russischen und einem amerikanischen Raumfahrer – pünktlich sechs Jahrzehnte nach Gagarins Jungfernflug. Ihr Ziel ist die Internationale Raumstation, die im Orbit kreist.

Mr. Allen will zum Mars

Kurz nach dem Millennium hatte ich Gelegenheit, persönlich mit dem Astronauten Joseph Allen zu sprechen. Allen gehörte zu ersten Generation der amerikanischen Raumfahrer, kannte John Glenn, Neil Armstrong und Wernher von Braun persönlich. Auf zwei Missionen des Space Shuttle flog er selbst ins All.

Anfang 2002 kam er nach Berlin, um in der American Academy zur Zukunft der Raumfahrt zu referieren. Ich war für eine Berliner Tageszeitung akkreditiert. „Die Internationale Raumstation, die zurzeit da oben entsteht, bietet uns erstmals ein großes Labor im All“, sagte Allen damals. „Das können Sie mit CERN in Europa oder den Fermi-Labors in Chicago vergleichen. Aber das Fernziel ist klar: Wir wollen zum Mars.“ Er fügte hinzu: „Technisch gesehen, könnten wir diesen entfernten Planeten ohne weiteres anfliegen. Die Frage ist, ob die dafür notwendigen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen fallen.“

Die Frage ist, ob es überhaupt sinnvoll ist, zum Mars zu fliegen. Denn grobe Schätzungen nennen 200 Milliarden US-Dollar, um diesen Planeten mit einer bemannten Mission zu erreichen. Das Geld wird auf der Erde dringend gebraucht – etwa im Kampf gegen die Armut und den Klimawandel.

Braunes, totes Gestein

Im Jahr 1997 hatte die amerikanisch-europäische Sonde Pathfinder erstmals Bilder von der Oberfläche des Mars zur Erde gefunkt. Die Fotos und die Proben wurden als wissenschaftliche Sensation gefeiert, aber im Grunde genommen war es nur braunes, taubes Gestein.

Ich diskutierte mit Joseph Allen darüber, später am Abend gesellte sich Reimar Lüst zu uns. Lüst war in den 1950er Jahren als junger Astrophysiker in den USA an den Fermi-Labs gewesen, leitete von 1963 bis 1972 das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Danach war er zwölf Jahre lang Chef der Max-Planck-Gesellschaft.

Von 1984 bis 1990 war Lüst der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. „Heute wird wissenschaftlicher Fortschritt vor allem durch große Geräte und teure Technik erreicht“, argumentierte er damals. „Aber die Regierungen sind nicht mehr so leicht bereit, die dafür notwendigen Mittel bereitzustellen.“

Zum Glück, möchte man sagen, denn der Kalte Krieg ist zumindest im Weltraum vorbei. Die Regierungen drücken irdische Sorgen, nicht nur wegen Corona. Allen prophezeite in seinem Referat, dass die Amerikaner und die Europäer – einschließlich der Russen – in den nächsten Jahrzehnten enger kooperieren. Dieser Aussage hat sich seitdem bewahrheitet.

„Es hat uns alle dramatisch verändert“

Allen sprach in der American Academy auch über seine persönlichen Eindrücke, die er von seinen Flügen mitgebracht hatte. „Wir sind die erste Generation auf dieser Welt, die ins All aufsteigen kann“, sagte er. „Das hat uns alle dramatisch verändert.“

In unserem Gespräch gingen seine Gedanken zurück, bis in die „goldenen“ 1960er Jahre, bis zum Beginn der Raumfahrt: „1968 war es, als wir von Apollo die ersten Fotos von der Erde erhielten, von unserem unglaublich schönen Planeten. 1968 war auch das Jahr, in dem die Umweltbewegung ihre Wurzeln hatte. Ohne diese Fotos wäre sie wohl undenkbar.“

Raumfahrer kennen keine Grenzen, heißt es. Denn sie haben die letzte Grenze, die Anziehungskraft der Erde, hinter sich gelassen, schwebten frei im All. Die intensiven Eindrücke der lautlosen Leere und des weiten Alls haben sie verändert, jeden von ihnen.

Nach der Rückkehr waren sie stiller, wissender

Mancher stieg als Soldat in die Kapsel, als Frontkämpfer des Kalten Krieges. Zurück kehrten sie verändert, stiller und wissender. Wenn Gagarin beschreibt, was er dort oben, dort draußen sieht, fällt die spröde, gezierte Sprache der Propaganda von ihm ab:

Für einen Moment erwachte in mir der Bauernsohn. Der vollkommen schwarze Himmel sah wie ein frisch gepflügtes Feld aus, und die Sterne waren die Saatkörner. Sie strahlten hell und klar. Auch die Sonne war außergewöhnlich grell. … Sie leuchtete wahrscheinlich um viele dutzendmal, ja vielleicht auch hundertmal heller, als wir es von der Erde aus kennen. … Um ihre blendenden Strahlen abzuschwächen, schob ich zeitweise den Schutzvorhang vor das Bullauge.

Die Raumfahrt hat zwei wesentliche Veränderungen auf die Erde gebracht – ungeachtet der Fotos aus dem Weltraumteleskop Hubble oder den Gesteinsproben von Mond und Mars. Joseph Allen hat das Foto vom blauen Planeten erwähnt – die Ikone der Friedensbewegung und der Umweltschützer.

Auch hat dieses Bild zum Sinneswandel in der Politik beigetragen, denn offenbar ist die Erde nicht nur schön, sondern auch verletzlich. Sie gehört allen Menschen, allen Völkern. Man kann davon ausgehen, dass die Raumfahrt – das Kind des Kalten Krieges – zum Ende der Konfrontation beigetragen hat.

Sonnenstrom für die Erde

Eine zweite Erfindung hat auf der Erde mittlerweile durchschlagenden Erfolg gezeigt. Um die Satelliten und Raumfähren mit Energie zu versorgen, entwickelten Amerikaner und Russen verschiedene Solartechnologien.

Die Photovoltaik, die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom, wurde zunächst aus den Budgets der Nasa und der sowjetischen Raumprogramms finanziert. Die Amerikaner favorisierten Siliziumzellen, die Sowjets setzten auf Verbindungshalbleiter mit Germanium als Substrat.

Gewaltige Sonnensegel wurden konstruiert, um die Flugkörper mit Strom zu versorgen. Seit dem Jahr 2000 hat diese Technik den Sprung zurück auf die Erde geschafft. Heute ist die Photovoltaik weltweit die Nummer Eins bei den Generatoren, hat Kohlekraftwerke und Atommeiler hinter sich gelassen. Keine Stromtechnik wächst so schnell wie die Solarkraftwerke. Sie ist sauber und so preiswert wie keine andere Technologie.

Auf seinem Erstflug hatte Juri Gagarin die Sonne vor Augen – grell und mächtig, wie nie ein Mensch vor ihm. Sechs Jahrzehnte später ist klar: Sein Flug markierte den Beginn des solaren Zeitalters auf der Erde.

Lesen Sie auch:

Tacitus: Der erste Journalist der Zeitenwende

Neuer Trailer: Im Fluge nach Ostafrika

Podcast: Hässlichkeit weitet Horizonte

Totes Dorf am Rand der Grube