Eingang zum Brecht-Weigel-Haus in Buckow. © HS Eglund

Noch immer steigt Rauch auf aus dem Haus am Schermützelsee. © HS Eglund

Die Ausstellung präsentiert zahlreiche Exponate in ihrem historischen Zusammenhang. © HS Eglund

Zum See liegt ein großes, helles Arbeitszimmer. © HS Eglund

Im Gartenpavillon befinden sich die Originalrequisiten von Mutter Courage, in der Helene Weigel die Titelrolle spielte. © HS Eglund

Das Berliner Ensemble war das Vorzeigetheater der DDR. © HS Eglund

Szenenbilder aus Mutter Courage und ihre Kinder. © HS Eglund

Das Bühnenbild von Heinrich Kilger. © HS Eglund

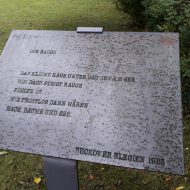

Wie wäre es, wenn sich die Regierung ein anderes Volk wählte? © HS Eglund

Kaum verändert: das Haus, Buckow, der See. © HS Eglund

Brecht und Weigel: Vom Umgang mit den Welträtseln

Ein Haus in Buckow: Frau Carrar, Mutter Courage, Galilei und Arturo Ui sind gerade abwesend, vermutlich in den Pilzen unterwegs. Seeräuber-Jenny sitzt an der Kasse (leicht ergraut) und Mackie Messer fegt den Hof. Hier wird klar: Im Grunde genommen hat sich kaum etwas verändert.

Karg ist die Landschaft, herbstbraune Felder mit eingestreuten Hainen; Flachland ohne Hügel, nur gelegentlich von rotbunten Wäldern durchbrochen. Eine Stunde östlich von Berlin liegt Buckow, mitten im Schutzgebiet der Märkischen Schweiz. Hier haben eiszeitliche Gletscher das Terrain plattgewalzt, von Berlin bis zur Oder blinken klare Seen wie hingestreute Splitter aus Quarz.

Im Herbst fegt ein steifer Wind über den Schermützelsee, kräuselt seine Oberfläche, rauht sie auf wie Sand, der Widerschein der tiefen Wolken färbt das Wasser grau. Es ist Mitte Oktober, vor dem jüngsten Lockdown, vor dem Lockdown ist nach dem Lockdown, irgendwann wird das Brecht-Weigel-Haus wieder seine Pforten öffnen. Und dann, Leute: Nichts wie hin!

Ein Linker, aus der Mode gekommen?

Dreißig Jahre nach Deutschlands Wiedervereinigung scheint Brecht aus der Mode gekommen. War ja Marxist, Dialektiker, der Mann. Hat an die Arbeiterklasse geglaubt, ans Proletariat (obwohl: nach dem Krieg nicht mehr wirklich), war im Exil in den USA und kehrte nach Ostberlin zurück. Hat auf‘s falsche Pferd gesetzt, wie viele heute meinen, und ist somit Schnee von gestern.

Im Auto sitzen zwei Generationen: Eglund (Mitte fünfzig) und der Nachgeborene (sechzehn). Als Eglund sechzehn war, stand Bertolt Brecht auf dem Lehrplan der weiterführenden Schulen. „Leben des Galilei“ oder das „Friedenslied“ oder seine Warnung vor dem Kalten Krieg, der Anfang der 1950er Jahre in einen heißen umzuschlagen droht, im fernen Korea schon heiß wurde:

Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig. Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem dritten war es nicht mehr aufzufinden.

Brecht als Schulstoff, das schreckte die DDR-Jugend ab. Es wirkte staatstragend, so doktrinär. Es passte geschmeidig in die Propaganda, schmeckte genauso fad und aufgesetzt. Dieser Eindruck änderte sich mit „Leben des Galilei“, quasi historisches Vorspiel zu Dürrenmatts „Die Physiker“ oder „In der Sache Robert J. Oppenheimer“ von Heinar Kipphardt.

Nicht Revoluzzer, nicht Reaktionär

Damit wurde erstmals dieser innere Zwiespalt auf die Bühne gebracht: Tiefgreifende Konflikte eines Wissenschaftlers, der die Wahrheit sucht – „und sie bewegt sich doch!“ Letztlich beugt sich Galilei der Inquisition, schwört der Erkenntnis ab, will weder Revoluzzer noch Reaktionär sein. Er bleibt ein Mensch, der Angst vor Folter und Märtyrertod hat, und gerade deshalb der Wahrheit ein Türchen offen hält: Wenn die Zeit reif ist, entlarvt sich die Lüge von selbst.

Ende der 1980er Jahre war die Zeit reif, den staatstragenden Lügen ein Ende zu bereiten. War es Zufall, dass Brecht während des Wendeherbstes 1989 plötzlich auf frechen Postern und in befreiten – befreienden – Reden erschien – auf neue Weise? Dass sich die DDR-Jugend plötzlich an Brecht erinnerte? Damals war ein Gedicht seiner „Buckower Elegien“ in aller Munde:

Nach dem Aufstand des 17. Juni

liess der Sekretär des Schriftstellerverbands

in der Stalinallee Flugblätter verteilen

auf denen zu lesen war, dass das Volk

das Vertrauen der Regierung verscherzt habe

und es nur durch verdoppelte Arbeit

zurückerobern könne. Wäre es da

nicht doch einfacher, die Regierung

löste das Volk auf und

wählte ein anderes?

„Elegien“ nannte Brecht die Gedichtsammlung, die in den letzten beiden Jahren seines Lebens entstand. Im Sommer, wenn die Arbeit am Berliner Ensemble ruhte, zog er sich auf seinen Landsitz in die Märkische Schweiz zurück – nach Buckow. „Elegien“ wohl deshalb, weil es nichts mehr zu feiern gab, weil sich Trauer breitmachte. Weil die hochfliegenden Hoffnungen eines neuen Anfangs in Ostdeutschland – oder in ganz Deutschland – in den doktrinären und bürokratischen Niederungen des Stalinismus stecken blieben. Weil die Arbeiterklasse hüben wie drüben nur an ihren Wanst dachte, wie er formulierte:

Erst kommt das Fressen, dann die Moral

Und weil der Kalte Krieg tobte, der Brecht und Weigel schon Ende der 1940er Jahre aus dem Exil in den USA zurück nach Europa vertrieben hatte. In Westdeutschland wurde die Wiederaufrüstung propagiert, der Osten zog nach: Wehrpflicht wie einst zur Wehrmacht, nun zur Bundeswehr und zur Nationalen Volksarmee.

Wieder Uniformen, wieder Säbelrasseln, Deutsche vor dem Karren der Sowjets und der Amerikaner. Wie hat er sie gehasst, die deutsche Knechtseele auf beiden Seiten der Elbe. Das war das Thema seines Lebens, das zieht sich durch sein gesamtes Werk. Sind die Deutschen – die Menschen – überhaupt zum Frieden fähig?

1956, kurz vor Brechts Tod, rechnete Chrustschow in Moskau mit Stalins Verbrechen ab. Das war ein schwerer Schlag für die Linke, von dem sich niemals wirklich erholt hat. Brecht ahnte: Dieser Schlag war furchtbar, Oberwasser auf die Mühlen derer, die es immer schon besser gewusst hatten. Doch er hörte nicht auf, nach der Substanz zu graben. Darin war und blieb er bis zum Schluss ein marxistischer Dialektiker – ohne Mitglied einer Partei zu sein.

Die Patina – wie weggeblasen

In Buckow werden Bertolt Brecht und seine Figuren wieder lebendig. Der Staub, die Patina der Jahrzehnte sind wie weggeblasen. Helene Weigel steht als Mutter Courage wieder auf, im Pavillon hinter dem Haus wird der Planwagen aus der legendären Inszenierung aus den 1950ern liebevoll erhalten. Damit wurde das Berliner Ensemble berühmt, auf Tourneen auch international, und Brecht trat aus dem Schatten der piefigen Ostzone heraus.

In Westdeutschland wurden seine Stücke zunächst geächtet und mit Bann belegt. Vielleicht ist das der Grund, dass Dürrenmatt und Kipphardt den Faden aufnahmen, mit eigenen, aktuellen Dramen zur drohenden Weltvernichtung. Galilei reloaded.

Die Wahrheit schert sich nicht um Ideologie oder Macht oder Geld oder Grenzen. Sie bleibt das größte aller Rätsel in dieser Welt, lässt sich nicht ausschließen oder verbannen, nicht für alle Zeit aus allen Menschen. Das hatte schon Abraham Lincoln erkannt. Brecht führt im „Galilei“ das Licht als Gleichnis für die Wahrheit ein, auf geniale Weise:

Ich denke manchmal, ich ließe mich zehn Klafter tief unter der Erde in einen Kerker einsperren, zu dem kein Licht mehr dringt, wenn ich dafür erführe, was das ist: Licht.

Licht als des Pudels Kern, als Heiliger Gral der Wissenschaft (nicht erst seit Einstein), als einziger und letzter Apfel am Baum der Erkenntnis. Klar, sechseinhalb Jahrzehnte nach Brechts Tod nimmt sich seine Sprache merkwürdig antiquiert aus, so redet heute kein Mensch. Man könnte sagen: So klar und direkt redet heute kein Mensch mehr. Leider? Leider. Ein anderes Beispiel ist sein „Friedenslied“:

Frieden dem Roten Platze!

Und dem Lincolnmonument!

Und dem Brandenburger Tore

Und der Fahne, die drauf brennt.

In der DDR-Schule wurde es mit Pathos rezitiert, dafür gab es eine Eins, aber Brecht war Pathos zuwider. Das zieht sich durch sein gesamtes Werk: preußisches, faschistisches oder sozialistisches Pathos betrachtete er als Ausdruck von Scheuklappen, die der Mensch ablegen muss – will er zur Wahrheit vordringen.

Scheiß auf die Farben der Flaggen

Als Brecht dieses Gedicht schrieb, wehte Unter den Linden die rote Fahne. Heute ist es Schwarz-Rot-Gold, einst Symbol des Widerstands gegen Napoleon, Symbol des Aufbruchs zum geeinten Deutschland, zur deutschen Nation überhaupt. Verliert das Gedicht dadurch an Bedeutung?

Ob wir heute noch Nationalfarben und Flaggen brauchen, sei dahingestellt. Interessant an Brecht ist diese kurze, prägnante Form, die Berlin zwischen Washington und Moskau verortet, Nahtstelle des Kalten Krieges und Brücke des Friedens zugleich. Er schert sich nicht darum, welche Farben über der Quadriga flattern – wenn es nur nicht das Hakenkreuz ist.

Das ist seine bleibende Qualität, darin besteht Brecht vor der Kritik, von welcher Seite auch immer: Er gab sich nicht mit dem Status Quo zufrieden – weder politisch, noch in der Kunst. Er forderte zum Widerspruch heraus, zum Aufstand gegen die Bequemlichkeit, gegen die Selbstzufriedenheit, die immer zugleich Selbstillusion ist.

Vertane Chance: Schwerter zu Pflugscharen

Denn noch immer ist Frieden unerreicht. Seit der Wiedervereinigung gehört Deutschland vollständlich zum westlichen Lager (wie vor dem Zweiten Weltkrieg), steckt weiterhin Milliarden in Bundeswehr und Nato. Noch immer suchen gewisse Kreise die Konfrontation mit der Gegenseite, um ihre Macht zu konservieren. Dabei macht moderner Krieg weder ökonomisch noch politisch Sinn. Es kann nur Verlierer geben, denn das Atom respektiert keine Grenzen.

Die Chance der Wende 1989, eine ihrer maßgeblichen Hoffnungen, blieb ungenutzt und unerfüllt: Schwerter zu Pflugscharen! Das vereinte Deutschland als selbstbewusste, neutrale Brücke zwischen Ost und West, demilitarisiert, dafür ökonomisch umso stärker – Wirtschaftspartner für beide Seiten. So gesehen, hat die Wiedervereinigung 1990 zwar die Teilung nach dem Krieg und das Experiment des Kommunismus stalinscher Prägung beendet. Aber die historische Lehre aus den Kriegen des 20. Jahrhunderts steht noch aus: das Ende aller Kriege.

Nichtkrieg ist kein Frieden

Frieden, wirklichen Frieden, das war es, was Brecht meinte. Friede den Hütten, der erst möglich wird, wenn sie zugleich Paläste sind. Das ging weit über Georg Büchners „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“ von 1834 hinaus, das reichte weit jenseits der offiziellen Propaganda in der DDR. Weshalb Brecht schon Anfang der 1950er Jahre schwer unter Beschuss geriet – als Abweichler, als Formalist, der sich in bürgerlicher Borniertheit von der Revolution entfernt. Der sich Jubelhymnen verweigert und immer wieder bohrend nachfragte.

Es gibt eine eindrucksvolle Biografie, die der Literaturwissenschaftler Werner Mittenzwei kurz vor dem Ende der DDR veröffentlichte, drei Jahrzehnte nach Brechts Tod. Darin gelingt Mittenzwei eine erstaunlich kenntnisreiche und sachliche Rückschau auf Werk und Autor, auf die Zusammenhänge und historischen Bezüge – in der Weimarer Republik, im Exil, in der DDR. „Das Leben des Bertolt Brecht oder Der Umgang mit den Welträtseln“ zeigt den Dichter und seine Wortmeldungen auf erfrischend ideologiefreie Weise. Das ist ein topaktuelles Buch, das von seinen Wertungen – auch den kritischen – nichts verloren hat.

Menschen aus Fleisch und Blut

Darin – wie in Buckow – erscheinen Weigel und Brecht wie Menschen aus Fleisch und Blut. Die Ausstellung ist nicht akademisch, nicht im Nachhinein krittelnd, vermeidet sorgfältig jede nachträgliche Siegerpose – weil es die DDR nicht mehr gibt, und Brecht an deutschen Schulen nicht mehr vorkommt. Hier wird der Dichter nicht ins Museum verbannt, wird nicht ad acta gelegt.

Im Gegenteil. Die Ausstellung zeigt Bertolt Brecht als Menschen, der uns weiterhin viel zu sagen hat. Freilich nur, wenn man ihm zuhören will. Und viele kommen, um zu hören. Das Brecht-Weigel-Haus in Buckow erfreut sich Besucher aus aller Welt – auch 64 Jahre nach seinem Tod, knapp 50 Jahre nach dem Tod von Helene Weigel im Mai 1971. Wollen wir hoffen, dass der Corona-Lockdown bis zum Mai 2021 beendet ist, damit das Haus wieder öffnen kann.

Warum bleibt Brecht aktuell? Werner Mittenzwei hat es zum Abschluss seiner Biografie auf den Punkt gebracht: „Ein Dichter, der den Lebenden riet, auf nichts mehr zu bauen als auf die Widersprüche, besteht vor der Nachwelt, weil den Menschen in ihren bedrohlichsten Situationen gerade noch so viel an Ausweg bleibt. Die Welträtsel werden nicht gelöst, aber wehe der Welt, die die Anstrengung verweigert, so zu leben, als könne man sie lösen.“

Webseite des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow.

Unser Tipp:

Werner Mittenzwei

Das Leben des Bertolt Brecht

oder Der Umgang mit den Welträtseln

Aufbau Verlag Berlin und Weimar, 1986

ISBN 3-351-00218-1 (2 Bde.)

Aufbau Taschenbuch, 1997

ISBN: 374661340X

Zu Mittenzweis Biografie gibt es einen interessanten Essay im Blog des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Hier zu finden.